日本語と語源– category –

-

「きちょうめん」は几帳の柱の角からきた言葉

日常的によく使う「几帳面」の言葉の意味とは?いつから日本語として使われるようになったのか?「几帳面」になる秘訣とは? -

サラリーマンの常識は今や非常識?

江戸時代には藩に仕えることからはじまり、「24時間働けますか?」が常識だったのは昭和のサラリーマン。がむしゃらに会社のために働いてきても今では突然のリストラや、心が病んでしまう人もいる難しい時代。いったいサラリーマンとは何でしょうか? -

「合点承知の助」の「がってん」とは?

日本語は面白い。「合点承知の助」とは、人の名前ではありません。相手の意見や命令を丁寧に了承し、その旨を示す表現として使われます。「合点」は、使う場面によって読み方が変わる面白い言葉です。この言葉の由来を調べてみました。 -

節分に自分の年齢の数だけ豆を食べると力がつく~日本の迷信~

今でも受け継がれている迷信の一つに「節分に、自分の年齢の数だけ豆を食べると力がつく」があります。地方によっては、年齢の数よりもひとつ多い豆の数を食べる風習もあります。 節分の日になると母親に豆を妙ってもらうか、この時期に市販されている豆を... -

家の中で傘を差すと運が開けない~日本の迷信~

時代劇などを見ているときに、浪人となってしまった武士が、その日の暮らしを維持するための内職として傘張りをするシーンがよくあります。 この迷信の源は、江戸時代の天下泰平の世に遡ります。剣一本で立身出世の夢が叶った戦国時代であればよかったので... -

大晦日の夜に早く寝ると白髪が増える~日本の迷信~

現代は勉強に、ゲームにと子供も忙しい。親も共働きで帰りが遅いときもあります。昔は子供に対して親は「早く寝なさい」とうるさく言ったものです。 しかし12月31日の大晦日だけは、親は子供に夜更かしをいっさい咎めなかったのです。 新年に不幸を迎えな... -

「朝の蜘妹は吉、夜の蜘妹は凶」蜘蛛にまつわる言い伝え

セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモなどニュースで注意を促すぐらい危険な毒蜘蛛が海外から日本に渡ってきています。そんな危険で悪いイメージを持つ蜘蛛ですが、本来日本人は蜘蛛と運勢を結びつけるぐらい神聖な昆虫でした。 幼いころに家に蜘蛛が出ると、... -

カラスが鳴くと人が死ぬ-日本に伝わる迷信の意味-

都会のカラスは悪さをする嫌われ者ですが、三本足のカラスは神の使いとされています。 童謡にも歌われるかわいいイメージもあるのですが、ほとんどカラスのイメージは、墓場とか、死の使いとか、真っ黒な色から、怖いイメージがつきまといます。 だから、... -

夜に口笛を吹くと蛇が出る-日本に伝わる迷信の意味-

長くてニョロニョロと動く蛇が苦手という人は意外といますが、同時に蛇は霊的な力を持つ生物だと信じている人も多い。 その夜に口笛を吹くと蛇が現れるという、なんとも奇妙な迷信が日本にあります。 蛇の不気味さから生まれた迷信 深夜でも賑やかな都会で... -

天神様と「通りゃんせ」-日本に伝わる迷信の意味-

「通りゃんせ、通りゃんせ、ここはどこの細道じゃ。天神様の細道じゃ」 今ではあまり見かけ無くなりましたが、昭和の時代には子供たちが集まってこの童謡を歌いながらよく遊んでいました。 幼い頃は歌の意味も考えず、ただ覚えたまま歌っていましたが、大... -

夜中にお金を数えると泥棒に入られる-日本に伝わる迷信の意味-

景気が良いと言われても、自分の周りを見ているとそうでもない。ではこの先、良くなっていくのかと思えば、絶対にそうなるとは言い切れない。そんな不安定な社会状況の中では、お金が増えても使わずに貯蓄に回す人が多くいます。 それが現代の風潮なのかも... -

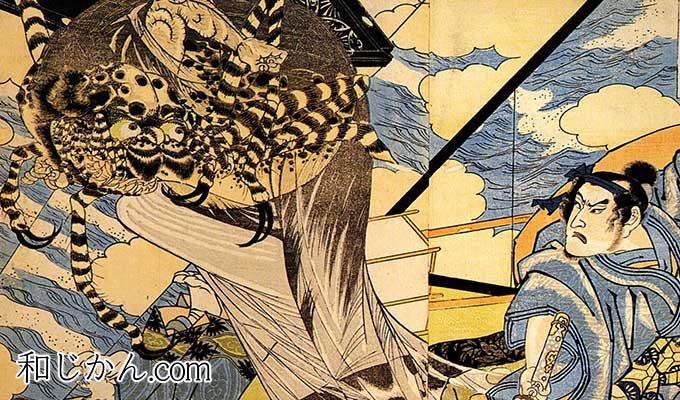

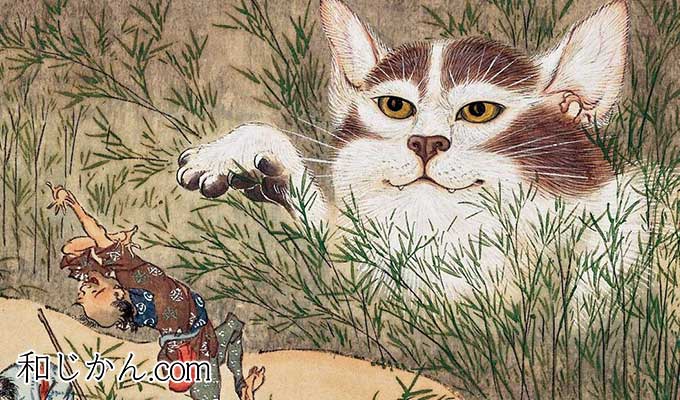

猫が棺桶をまたぐと死人が生き返る-日本に伝わる迷信の意味-

猫を愛でるのは昔も今も変わらずに人気がありますが、日本には化け猫伝説があったり、人に近い存在で愛される動物だからこそ、その情が仇となって奇怪な動物として描かれたりもしました。 猫にまつわる迷信もいくつか存在しています。 猫は不吉な予感をも... -

京はお口のべっぴんさん

京都には「京はお口のべっぴんさん」という言葉があります。この言葉を聞くと、京都には美しい顔立ちの上品な人がたくさんいるんやなぁ~ってイメージしていまいますが、いやいやこれを違う言い方をすると、「京都には言葉上手に言う人がいるから気をつけ... -

茶碗を叩くと餓鬼が集まってくる-日本に伝わる迷信の意味-

食事時に、お母さんが食器を食卓に並べていると、お腹が空いて待ちきれない子供は、早く食べさせろと食器を箸やスプーンで叩いて催促をしはじめます。 昔はご飯をお櫃にいれ、おかずも食卓に食器を並べてからよそったものでした。今ではキッチンでお皿の上...