日本語と語源– category –

-

便所をきれいにすると美しい子が生まれる-日本に伝わる迷信の意味-

トイレには神様がいると歌になったぐらい、昔から言い伝えがあります。 自分が自然から得た食物を、また自然へと還す排泄行為をする神聖な場所としてトイレがあります。 今のような水洗トイレでは、ピンと来ない話ですが、昔は排泄物を川へ流したり、畑の... -

塩梅、いただき立ち、いっちょうらなど懐かしい日本語の意味と語源を学ぶ

使い勝手の良い製品に対して「これは良いあんばいだなぁ」、食事の席で休養ができた時に「いただき立ちで失礼します」、「今日着てる服は僕のいっちょうらなんだよ」とスーツを自慢したり、10年間修行した家具工房から独立する際に師匠から衣鉢を継ぐなど... -

徒花、あられもない、行火など懐かしい日本語の意味と語源を学ぶ

現代でも使われている言葉から、もうほとんど使われなくなった言葉まで、美しく懐かしい日本語をまとめたい。 あの女優は時代の徒花だね。あの女優のあられもなく肌を露出している。こんな寒い日は行火を用意しようかな。 これを読まれている人の中で、実... -

寝言に返事をしてはいけない-日本に伝わる迷信の意味-

家族や友人、または仕事で相部屋になった同僚などに「昨夜、寝言を言ってたよ」と言われるとなんだか恥ずかしいものです。 変なことを言ってなかっただろうか?と気にしてしまいますが、寝言も人それぞれです。 人によっては、リアルに会話しているような... -

出がけに靴紐が切れるとよくないことが起こる-日本に伝わる迷信の意味-

靴紐が突然切れるというのは、滅多に起きないことだけに、これから何か良くないことが起きるのではないかと勘ぐってしまうのも無理はありません。 特にこの話は、スポーツをしているアスリートがよく信じているという。 この迷信は、何がきっかけで伝承さ... -

鏡をまたいではいけない-日本に伝わる迷信の意味-

何かと忙しい朝、身だしなみチェックに時間をとられるあまり、遅刻しそうになり、出がけにあわてて置いていた手鏡をまたいでしまう。 すると、苦虫を噛みつぶしたような顔の両親に「鏡をまたぐなんて、不謹慎なことをして!」と怒られたことってありません... -

夜に爪を切ると親の死に目に会えない-日本に伝わる迷信の意味-

子供の頃、パチンパチンと夜に爪を切り出したら必ず母親が「夜に爪を切ったらアカン!」と怒られたものです。 今ではそんなことをいう親も少なくなったと思いますが、この「夜に爪を切ってはいけない」という風習がどのように生まれたのでしょうか? それ... -

火遊びをする子どもは寝小便をする-日本に伝わる迷信の意味-

夏に花火をしたり、キャンプファイヤーをしたり、寒い日に焚き火をしていた子供の頃は、燃え上がる炎を見ながら、妙に気持ちが高ぶったものです。 モノが燃えるという不思議さと、ゆらゆらといろいろな形に変化していく炎や、ぱちぱちと燃える音など、何も... -

「せっかく」「退屈」「ぐれる」何か報われない様の語源

よかれと思ってやっている行動や考えが報われずにイライラしたり、虚しくなって何もやる気が起きなくなったり、無駄に時間を持てあましていることにやるせない気持ちを覚えたりと、普通に生きていれば誰にでもそんな時があります。「せっかく〇〇〇してあ... -

どんぶりの由来は猫どんぶりにあった?奇抜な語源

牛丼、親子丼、天丼と日本人は丼物が大好きです。うどんやらーめん、お蕎麦などどんぶりは家庭料理にかなり活躍します。この「どんぶり」という食器は、もともと日本にあったものなのでしょうか? 「どんぶり」は山寺の和尚が猫をある入れ物にいれたことか... -

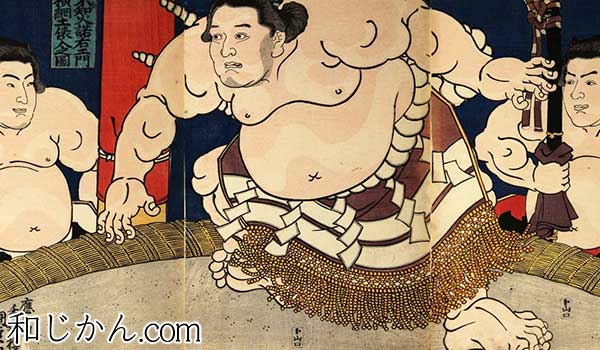

ブ男(醜男)は誇り高く強く、女にモテる男の象徴であった

世の中、イケメンばかりがモテる男の象徴のように言われていますが、イケメンの定義もかなり幅広い。特に今の情報社会の最先端をいく日本では、好き嫌いの基準も多種多様。でもいつの時代もモテる男は、どこか身体全体から「強さ」がみなぎり、人々を魅了... -

「とばっちり・ちゃらんぽらん・くだを巻く」ちょっと迷惑な様子を表現した日本語の語源

社会生活を営んでいると他人との絡みで迷惑を被ったり、逆に迷惑を掛けることになったりすることがあります。そんな時につい口をついて出てしまう言葉や、そんな様子を表現する言葉が日本にはあります。普段何気なく使っている言葉でも、その由来を知ると... -

「黄昏(たそがれ)」の語源と夕陽の謎

夕方、太陽が沈んで徐々に暗くなっていくほんの一時の間、その日の出来事や想いを振り返りつつ、ただその場の空気を味わう。明日はどんな1日だろうか?今日に満足できただろうか?実に様々なことを想ったり、逆に何も考えずに無心で空を眺めていたり、この... -

うんこにおまる、とんちんかん、普段疑問に持たない言葉の語源は面白い

色や臭いが健康のバロメーターと言われる「うんこ」という言葉。文字にするとなんだか可愛らしいですが、普段から何気に使っている言葉の語源を調べると面白い。またトイレに一人で入れなかった幼い頃に使っていた「おまる」。語源はきっとその丸い形から...