和の作法– category –

-

通夜の準備と北枕の意味

臨終を迎えて末期の水のあと、死者の遺体を清めて通夜の準備を行ないます。現在では、このあたりの作業を葬儀社に行なってもらうことが多いので遺族が遺体を触ることはありません。 遺体は、丁寧にぬるま湯で体を洗う「湯潅(ゆかん)」を行なったのちに、... -

末期の水と葬儀の心

葬儀は、遺族が死者に対する感謝の気持ちをあらわすための行事です。 それは自分の父母もしくは夫や妻、祖父母から受けた恩を思い、死者がやすらかに眠ることを祈るものです。 中には死者をよくまつらないと崇られるとか、盛大な葬式を行なわないと死者が... -

家族に喜びごとを伝えるための引出物

招待客は結婚式や披露宴の帰りぎわに、引出物を渡されます。家族への手みやげとしての引出物は、今日の結婚式に欠かせないものです。 昔の農村の披露宴では、家族どうし付き合いのある相手の家族全員を宴会に招きました。 酒が飲めない子供も、祝いごとが... -

披露宴は地域に花嫁を紹介するための儀式

現在は、結婚式に続けて披露宴がひらかれる場合が多く、内輪で結婚式をあげたあとに、親戚や友人を大勢招待して大がかりな宴会をひらくことがあたりまえになっています。 この披露宴の由来は、花嫁を地域社会に紹介する農村の行事が元になっています。 農... -

結婚式の三三九度の意味

日本の伝統的な結婚式は、新郎もしくは新婦の家に親戚縁者を招いて盛大な宴会を開きます。これは家の守り神をまつり、その神に結婚の報告をするという意味があります。 しかし明治時代以後に、神社で夫婦の誓いをたてる神前結婚式がさかんになりました。こ... -

お通夜は夜に来る邪霊を防ぐための行事 お通夜のマナー

お通夜は、親類や特別に親しい知人があつまり、故人とともに一夜を過ごす儀式です。このお通夜は、告別式の前に済ませるもので、現在では告別式の前夜に行なわれることが多い。 本来は、夜になって邪霊が遺体のまわりに寄ってくるのを防ぐための行事がお通... -

お清めの塩の使い方

お相撲さんが土俵に入る前に塩を撒く姿をテレビで見たことがあったり、玄関の脇に盛り塩がされていたり、お葬式の帰りに身体に塩を振りかけたり、日本には清めの儀式として「塩」をよく用います。 お清めのために撒く塩と盛り塩 日本では、塩は古くから穢... -

お茶の作法の常識

「菓子はいつ、どうやって食べるの?」「茶わんを回すのはどうして?」。お茶の作法には疑問がいっぱいです。年末年始、訪問先や寺などで抹茶を供されることもあります。茶席と聞くと緊張してしまうけど、最低限の予備知識があれば、お茶をおいしくいただ... -

お葬式のお香典の書き方と送り方

通夜や告別式に参列する際、遺族に贈る金銭や物品などを香典といい、「香莫」とも書きます。「香」は「お香」、「糞」は「供える」という意味です。仏事では、もともと花や供物とともにお香を供える習慣がありました。そのため、通夜や告別式にもお香を持... -

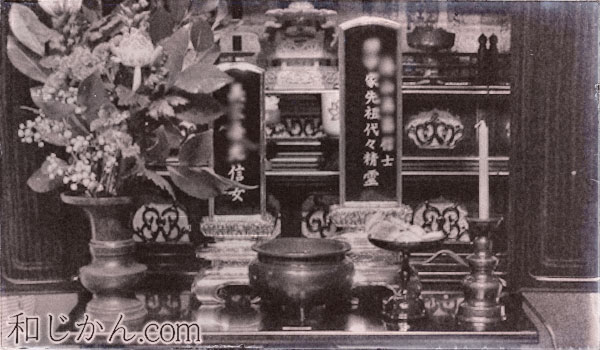

戒名と位牌

人が亡くなると、お墓や仏壇の位牌に戒名を彫ります。これは宗派によって様式が異なり、そもそも戒名がなぜ必要かと問われると、昔からの風習としか伝わってきません。戒名の値段も使用する文字によって変わったり、はっきりとした相場も無いので、ほんと... -

お経とお布施の関係~不思議な日本人の風習~

一般的に「布施」とは、葬式や法事などを行った際に僧侶に差し出す心付けを指しますが、四国巡礼や秩父巡礼などで、地域の人たちが巡礼者に与える金品も「布施」といいます。お布施の由来は、もともとは仏や僧侶、さらには貧しい人に対して衣食などを与え... -

葬儀の流れとその由来

かつての通夜では、遺体を納棺せずにふとんに寝かせたまま、遺族や近親者たちがロウソクと線香の火を絶やさないようにして、遺体とともに一夜を明かすのが習わしでした。そのため通夜は、「夜伽(よとぎ)」とも呼ばれました。 では、何のためにお通夜は夜... -

北枕にまつわる葬儀のマナー、風水の縁起かつぎ

北枕で寝ると縁起が悪い!と親から言われた経験は、誰しも一度はあると思います。古くから日本では、北枕で眠ることはタブー視されています。それは仏教や葬儀に関連する風習が、根強く残っているからだといわれています。逆に風水では、北枕に眠ることは... -

お葬式のマナー~葬儀の準備、しきたり~

人は必ず死を迎えます。核家族化で先人の知恵や習慣を受け継がれなくなった世代には、お葬式に関する知識や葬儀のしきたりなどは全く知らないでしょう。身近な人が死期を迎えることは、人間がこの世に誕生してから、必ず存在し、その際には故人を労り、敬...