和の作法– category –

-

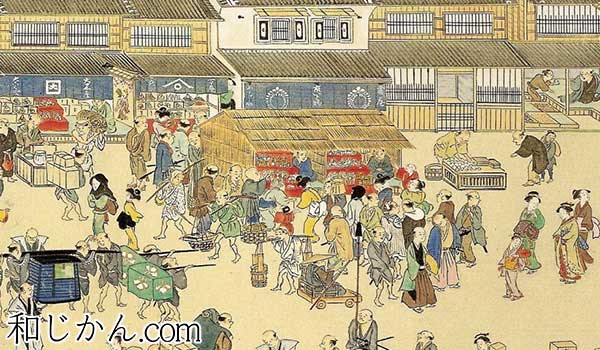

江戸の町人文化に学ぶ、自然のおかげ、人様のおかげの精神

会社や職場で働くことは、その機関の歯車のひとつとなって、ただ精一杯無心に業務を全うすればいい。上辺だけの最低限のつき合いで、対人関係の摩擦を避けてドライに人生を歩むことが現代流と、ただお金のため、自分自身の欲求を満たすためだけに働くこと... -

贈り物の起源は、神様への捧げ物だった。いつまでも敬う心を忘れずに

感謝やお悔やみなど、その方への気持ちを形に表わしたものが贈り物です。贈り物はもともと、神様への捧げ物でした。それがやがて、お中元、お歳暮というように、お世話になった方に贈るようになったのです。 収穫物を神様にお供えし、感謝の気持ちが贈り物... -

「どうぞ」「ありがとう」「失礼します」の三つがよい人間関係の要

人間関係を円滑にする作法の基本は、相手を敬う姿勢と意識に尽きます。しかし日本人は、そういう気持ちを直接言葉で伝えることが苦手です。もし良好な人間関係を築きたい、誰からも好まれるような人になりたいと思うなら、敬う気持ちを言葉に表すことが必... -

日本に伝わる行儀作法の三原則

今の社会では大人も子供も常識がない、行儀がなっていない、という声をよく耳にします。でもそう言っている大人たちは、果たして行儀作法ができているだろうか?また行儀作法を他人や子供に伝えているだろうか? 昔は社会生活から日常生活に至るまでの行儀... -

和の作法「訪問先の部屋に通された時の振る舞い方」

訪問先の玄関を上がったら、部屋に通されるまでの振る舞い方も大切です。親しい間柄でも、そうでなくても、もし相手がご家族とお住まいなら、知らないうちに見られて品定めをされているかもしれません。気を抜かずに、とはいえリラックスして対応しましょ... -

手土産の選び方と渡し方の作法

相手のお宅に訪問するのに、手ぶらで行くというのも気持ちが落ち着かないものです。ちょっとしたものでいいので、手土産を持って行く方がいいかもしれません。一般的に手土産は、お菓子やお酒など<消えてしまうもの>がいいと言われています。訪問先の相... -

人付き合いの作法。他人の領域を侵さない「腹五分のおつき合い」とは?

他の地方の人から見ると関西人は、他人の領域にずかずかと入ってくると言われますが、実はそうではありません。昔から貴族文化が発展していた京都、商業が盛んであった大阪、宗教文化の拠点であった奈良など、関西人は人と人との交流には特に気を遣ってい... -

訪問先の玄関前で恥をかかない訪問時の作法(2)

到着は「ちょっと遅れて」がちょうどいいと思います。訪問する際は「時間厳守がいちばん」と思ってはいませんか?仕事であればそれでいいと思います。儀礼的な訪問も相手によっては、仕事の1部だと言えなくもないですが、相手の勤務先に訪問するのと相手の... -

訪問時の作法(1)お伺いする前の常識

社会人になると会社の上司や同僚、または取引先の方などのお宅に訪問する機会があるかもしれません。どんなに親しい間柄であっても、最低限の作法は意識して伺いたいものです。そんなに堅苦しく考える必要は無いのですが、相手が気分を害することのないよ... -

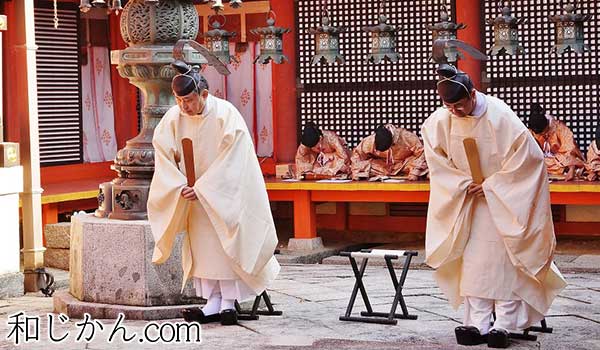

神様にお供え物をする際の儀式が礼儀作法になった

日本語の由来を知りたいと思えば、漢字などの文字の変遷を見ていくと、よくわかります。礼儀作法の「礼」は、旧字体では「祀」と書きます。「示」は神様を表わし、「豆」は神様にお供え物をするときの台のこと、その上の「曲」はお供え物のこととされてい... -

「遠慮」とは相手の心の向こう側までも配慮すること

日本人はどんなに親しい間柄でも「遠慮」することがよくあります。奥ゆかしさを感じる表現ですが、何かを断る際にも「遠慮」という言葉で遠回しに意思表示する際に使ったりしています。海外の人から見ると、日本人の遠慮という行為は理解しにくいようです... -

葬儀の出棺と精進落とし

近年まで告別式直後に、会葬者の会食が行なわれていました。これは故人との別れの宴会とされるもので、「出立ちの膳」や「出立ちの飯」とよばれていました。 しかし現在では出棺のあとではなく、遺族が火葬場での行事を終えて帰ってきたところで会食が行な... -

葬儀と告別式の意味

告別式は、故人の関係者をひろく招いて、故人との最後の別れを惜しむ公的な儀式です。 現在では、「告別式」が「葬儀」や「葬式」と混同されるようになっていてよくわからずに参列している人もいるようです。 「葬儀」は仏葬だけで行なわれる行事で、故人... -

計報に接したときの会葬者の心得とマナー

遺族は末期の水を終えたあとで、親族や故人のごく親しい友人に故人の逝去を知らせます。この知らせを、計報という。 計報はたいてい、予告なしにくるもの。この計報を受けた場合はただちに、すべてに優先するかたちで故人を哀悼するための誠意ある行動をと...