風習としきたり– category –

-

日本人なら知っててトーゼン!お箸と和食器のマナー

大人になってもまともに箸が使えない日本人を見ると、親の顔が見たくなります。日本人にとって、食事の場は他人と心を通わせる大切な場所です。つねに見られているので、しっかりと箸の使い方はマスターしたいもの。ちょっと自分の普段の箸使いや和食器の... -

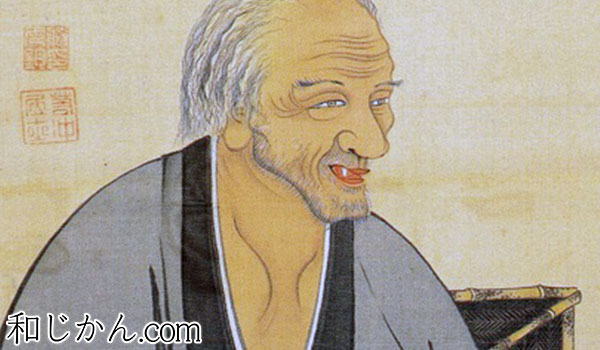

アメリカ人を魅了する売茶翁の禅の生き方

最近、アメリカ西海岸で煎茶のブームで、驚くことに煎茶カフェもできているという。そして以前からの禅ブームと重なって、「売茶翁(ばいさおう)」という禅僧に注目が集まっています。 売茶翁は現代の西欧世界に生きる禅者や、知識人の間で時ならぬ人気者... -

手紙の表書きに気をつけたい、受取人の敬称の決まりごと

最近では郵便番号と氏名を書いておけば、ほぼ郵便物が届きます。でもせっかくの手紙ですから、封筒には受取人の住所氏名を書く「表書き」をきちんと書きたい。実は「表書き」には、一定の作法があります。これを間違えてしまうと、相手を不快な気分にさせ... -

お礼状を出さない人は薄情な人。相手を思いやる気持ちを言霊に託して・・・

あなたは、お世話になった人にお礼状を書いていますか?相手から何かお世話になったことがあれば、お礼状は出さなければならないと、親の習慣を見て育った人は幸せです。「お世話になる」とは、物品をもらったり、何かお手伝いをしてもらったり、対価や労... -

太秦・先斗町~面白い京都の地名の由来

古都京都には今でも珍しい地名が、市内の中心部でもそのまま使われています。京都の地名で面白いのは、実に興味深い歴史の時事が地名に反映されているところ。今回は、映画村で有名な太秦と、納涼床と京都一有名な路地である先斗町の由来を考えてみましょ... -

折り紙は、折った折り目折り目に念が入るもの

子供の頃は折り紙で、よく遊んだものです。いつも母が器用にささっと鶴や兜を折る様を横で見ながら、とても感動しました。紙があれば、いつでもどこでもできる折り紙遊び。現代ではまたその良さが見直されてきて、様々な形態の折り方が発表されています。... -

襖にはなぜ鍵がついていないのか?日本家屋の不思議な風習

日本の部屋を仕切る建具といえば、襖ですね。同じ建具で障子もあります。障子は中国伝来ですが、「ふすま」は日本独特の名称です。 元は「ふすま障子」といわれ、御所の寝所の間仕切りとして使用されました。御所の寝所は「衾所(ふすまどころ)と呼ばれ、... -

手紙を書くときの心得 武家の文書と現代の手紙

今は手紙というより、メールという方が馴染みやすくなりました。でも綺麗な書体で印刷された手紙は、どことなく無機質な印象があります。だから逆に手書きの手紙が、尊ばれている傾向になっています。手書きの手紙には、字の上手い下手はあっても、パソコ... -

引っ越しそばは、ご近所の絆を深める共食の思想がはじまりだった

今、「引越しそば」の風習を知っている人はどれぐらいいるだろう。年越しそばと勘違いされそうですが、少し前までは新たにお付き合いがはじまる近隣の人びとに、そばを届ける風習がありました。現代では、引っ越しをした時には、タオルやお菓子などを挨拶... -

正式な贈り物につける「のし」の正体は「アワビ」だった!

日本人の贈り物のマナーとして知ってほしい。正式な贈り物には、水引とともに熨斗(のし)をつける習慣があります。こののしは、紅白の紙に「尉斗鞄(のしあわび)」という薄く伸ばして切ったアワビを包んだもの。そう聞いても「あれ?そんなものがついて... -

日本の心〜作法の伝道師 瀧澤先生の想い

日本は島国の小さな国です。小さな島国ですが、季節が四つに分けられ、四季それぞれの豊かな自然を持つ風土があります。隣国の朝鮮半島や中国から多くの人、物資、文化を受け入れて自国の文化を創ってきました。 【日本流コミュニケーションの原点】 日本... -

挨拶は作法の原点。現代のビジネスマナーも日本人として恥ずかしくない作法を知ることから始まった

人間関係は挨拶で始まり、挨拶で終わると言っても過言ではありません。 挨拶は、もともと仏教用語で、禅宗用語でした。僧たちが質問をしあうことで、お互いの悟りの深さを測る行為。そこから、お互いの心を押して開くという意味になり、庶民にも広がり、会... -

お彼岸と祖霊信仰の風習

春分の日は昼夜の長さが同じになります。この日には、お墓参りなど仏事を行う人が多い。古来から日本人には「祖先を敬う」という風習が根強くありました。そこに仏教思想が加わって、現在のようなカタチになりました。 【仏教伝来以前の古代日本から続いて... -

女の恨み、妬み、嫉み…情感を転移させて浄化する雛人形。人形の扱いを誤ると恨みで呪われるかも?

3月3日は、女の子の節句として人形を飾る風習がある「雛祭り」です。近頃は、「出したり仕舞ったりするのが面倒」だとか少子化の影響で、雛人形を飾る家庭が減ってきているそうです。 単に「季節の飾り物」という認識しか無ければ、そうなってしまうのもし...