伝統と地方文化– category –

-

鬼門と裏鬼門

ひと昔前までは、家の片隅に塩を盛る習慣がありましたが、最近ではあまり見なくなりました。これは鬼門対策の一つなのですが、なぜこのような風習が生まれたのでしょうか? 【鬼門は、不幸が訪れる方角】 家相などの考えのなかに、北東の方角を鬼門とする... -

年の暮れの贈り物。失われた先人たちの気持ちとお歳暮の風習

夏はお中元、冬はお歳暮というのが日本人に恒例の贈り物の風習です。現代では上司やお得意先に贈り物を贈る風習も意味が変わってきたようで、本当にお世話になった限られた人しか贈らないようになってきています。 本来は年の暮れを表す言葉として「歳暮」... -

人気のおせち料理には、大切に受け継がれた匠の魂がある

忙しい現代の日本の家庭では、昔のように一家総出でおせち料理を作るというシーンもほとんど見られなくなりました。今では百貨店や料亭や高級ホテルが用意する「おせち料理」の通販が人気で、11月下旬にはほとんど予約で売り切れてしまうといいます。 核家... -

家を建てるときに行う日本の風習「地鎮祭」「棟上式」

日本は古くから八百万の神に対する信仰が根付いています。だから家や建物を新築する際には、その土地に宿る神々の許しを請い、末永く守ってもらえるように祈願する祈祷を行います。そんな家の建築にまつわる風習を解説します。 【何の目的があって地鎮祭を... -

「ハレ」と「ケ」~普段の日と特別な日を使い分けた先人の知恵に込められた意味

昔から日本人は、ふだんどおりの日常生活を送る日を「ケ(裏)」の日と呼びました。 これに対して、神社の祭礼やお寺の法会、正月や節句、お盆などの年中行事、冠婚葬祭を行う日を「ハレ(晴れ)」の日として、単調になりがちな生活に変化とケジメをつけて... -

盆踊り~祖先を供養するための霊を癒やすダンス

お盆の時期になると、全国の至る所で盆踊りが行われます。もともとは、年に一度、文字通りお盆のときに、先祖の霊がこの世に戻ってきたのを供養するために踊ることを意味します。 【盆踊りの起源】 盆踊りの原型は、鎌倉時代、時宗の開祖、一遍上人が広め... -

土用の丑の日に秘められたユニークな意味

絶滅危惧種に登録されて間もない鰻は、日本人にとって欠かせない食材です。四季の環境変化が大きい日本人は、季節の変わり目に体調を崩したりしないように、滋養強壮の栄養価の高い鰻を食べる習慣があります。それが土用の丑の日に鰻を食べる習慣ですが、... -

お中元はお盆の時のお供え物だった?

年に2回百貨店や通販サイトが賑わう時期といえば、お中元とお歳暮です。 お中元とお歳暮は、親戚や日頃お世話になっている人に対して、贈り物をする習慣です。この時期が近くなると、百貨店などで商品を予約して、相手先に配送されます。 現在では毎年、お... -

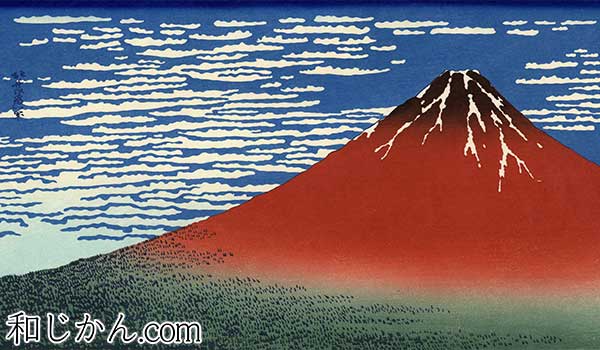

初夏の山開きは神様に入山のお許しをもらうための神事

新緑が鮮やかになり、山々が最高潮に美しくなる頃、各地で山開きの行事が行われます。山開きというのは、山の神様に山に入ることを告げて、シーズン中の安全を祈願する神事でもあります。 【富士山の山開き】 日本一の山であり世界遺産登録もされている富... -

江戸時代の教本に見る庶民のユニークな学習内容

江戸時代の学校と言えば「寺子屋」。寺子屋で使用されていた教科書のことを「往来物」といいます。もとは手紙の行き来で読み書きを学んでいたことから、こう名付けられたそうです。 往来物の起源は平安時代までさかのぼります。日経新聞に往来物を収集・研... -

減少する日本人家庭の季節の伝統行事

日本人には、各家庭で行われる季節の節句に合わせた「伝統行事」が伝承されてきました。家族もそれを楽しみして、みんなで一緒に飾り付けたり、準備から仕舞いまで楽しんだものです。しかし、最近行われた調査では、商業ベースでPRされるような行事以外は... -

稲は日本人の食生活に革命をもたらした偉大なる輸入品

現在では日本人の主食と言えば<米>であり、稲作が代表的な農作物です。でも<稲>は、最初から日本の大地に自生していたわけではありません。 そもそもの<稲>の起源は、今から7000年前の中国大陸にある長江下流域だという。びっくりするぐらい大昔です... -

好きな日本酒の見つけ方。たしなむために最適な日本酒の入門方法

日本酒造りの最盛期である冬がまもなく終わる3月。まもなく酒屋の店頭に、できたての新酒が並ぶ時期になりました。すっきりとした淡麗系や、ほんのり米の甘みを感じるものなど、全国の酒蔵で魅力的なお酒が造られて販売されています。 最近は発泡タイプが... -

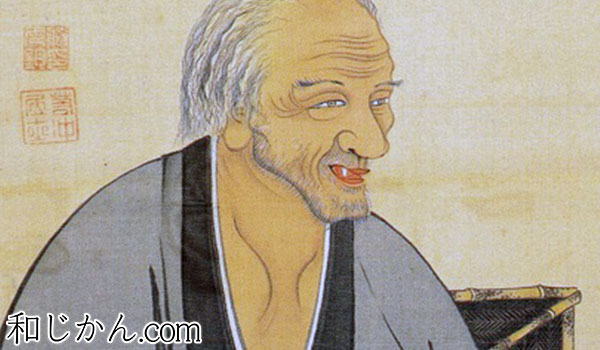

アメリカ人を魅了する売茶翁の禅の生き方

最近、アメリカ西海岸で煎茶のブームで、驚くことに煎茶カフェもできているという。そして以前からの禅ブームと重なって、「売茶翁(ばいさおう)」という禅僧に注目が集まっています。 売茶翁は現代の西欧世界に生きる禅者や、知識人の間で時ならぬ人気者...