2014年– date –

-

日本人ほど名刺を撒きたがる民族は珍しい

名刺はビジネスの現場に限らず、最近ではサークル活動など場所を選ばずに、挨拶時に必要な道具の一つになっています。デザインもじつに多様で、その人自身や所属する企業や団体の特長を表すものが多い。 ビジネスの現場では、初対面の相手に対して、最初に... -

和の礼装の意味と意義。大切にしたい相手を敬う気持ち

特別大切な儀式のときに身につける服を、礼装といいます。現在では、男性は黒羽二重、染め抜き五つ紋付の長着に、羽織、袴を使ったものが第一礼装とされています。いつの時代も儀式の時には、特別な服装をする風習が、日本に限らず全世界にあります。 日本... -

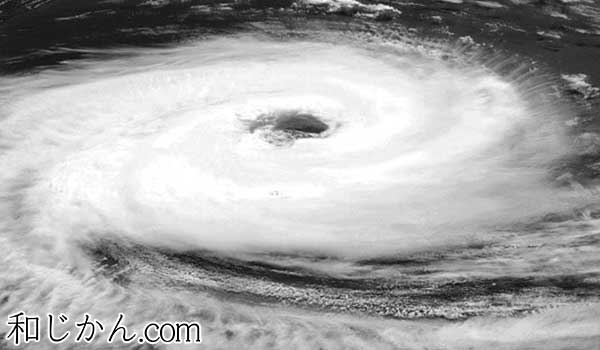

夏に使う言葉「台風」「夏」の語源をさぐる

夏の風物詩といえば清涼感のある風流な言葉もありますが、あまり歓迎したくない言葉もあります。それは「台風」。字面を見ても、実際の気象現象を想像することはできません。なぜ、だいかぜという漢字をあてたのでしょうか? 「台風」は、中国語と英語の合... -

努力は必ず報われる!人の行動を表現した言葉の由来「しゃかり・一生懸命・辛抱」

人間の心のありようを表現した言葉の由来をたどっていくと、仏教に由来する言葉がたくさんあります。人が精神的な象徴に頼らざるを得ない動物であることを、思い知らされます。 「しゃかりき」は釈迦力と書く 立志伝中の人物が、苦労のほどを語るに「しゃ... -

雨に関係する日本語の由来 「稲妻」 「五月晴れ」 「時雨」 「梅雨」

雨といえば六月から七月半ばまで続く、雨量の多くなる「梅雨」という言葉がすぐに浮かびます。さらに夏から秋にかけては、入道雲から飛び出す「稲妻」も雨を伴う自然現象です。また旧暦で考えると、なぜその漢字があてられたのかが納得できる言葉がありま... -

食事や料理で使う言葉「ごちそうさま」「コツ」の語源

食事、料理中に無意識に使う言葉には、調べてみると意外な由来があるものです。「ごちそうさま」を漢字で書くと「ご馳走様」ですが、食事はゆっくり食べるのがいいのになぜ「走る」という文字が使われているのでしょうか? また何かを行うときの要点を意味... -

魚へんのつく漢字「鰹」「鰯」の由来

料理に欠かせない魚といえば、鰹と鰯。どちらも焼き魚や刺身や煮付けだけでなく、和食に欠かせない旨みを引き出す「だし」を採る際には不可欠な食材です。漢字に注目してみると、なぜ魚へんにこの漢字が組み合わされたのか?その由来を知ると面白い。 堅い... -

「くしゃみ」で死ぬこともある?

ヘックション!とくしゃみをすると「誰かが噂をしているのでは?」と疑うのは現代人。昔の人にとってくしゃみは、とても恐ろしい凶事でした。その理由は・・・ くしゃみの語源は、厄除けの呪文だった 昔の人は、くしゃみに対して、のん気なとらえ方をして... -

風邪(かぜ)の語源は神代にさかのぼる信仰にあった

ちょっと熱っぽい、喉が痛む、咳が止まらないというのは風邪の典型的な症状です。でもたいていは一週間以内には、ほぼ治ってしまいます。現代人にとって風邪は、怖い病気ではありません。しかし昔の人にとっては風邪は、命取りの病気だったのです。 まさに... -

語源の旅「かみなり」雲上のヘヴィーメタリスト

初夏から晩秋にかけて雲行きが怪しくなると鳴り響く「ゴロゴロ」と言う音。雷の音と光の怖さは、万国共通です。そんな自然現象を古代の日本人がそのままにしておくはずがありません。実に様々な表現へと姿を変えて、現代にその恐ろしさが伝えられています... -

時の記念日

6月10日は時の記念日です。 天智10年4月25日、グレリオ暦では671年6月10日に水時計が設置されたことに由来しています。 斉明天皇時代に日時計が設置されたのが、日本初の時計だそうですが、正確な日が不明のため、天智天皇時代の水時... -

学びの風呂敷「もののはじまりは何でも堺」の堺ミステリーツアーレポート

学びの風呂敷「もののはじまりは何でも堺」の堺ミステリーツアーが開催されました。 2014年5月24日はふろしき団が主催する初のウォーキングイベントの日です。今日の舞台は大阪府堺市。日本維新の会の橋本大阪市長が提案する大阪都構想で、堺市は反対意見... -

派手に生きる

人は華やかなものや、目立つもの、つまり派手なものに憧れを持っています。もしかすると心の中に何かを打ち破りたいという思いが潜んでいるのかもしれません。自分がそうなれないから憧れるのではなく、自分も、そうなりたいから憧れます。 日本の楽器に三... -

鯉のぼり、鎧兜、かしわ餅・・・端午の節供は本当は女性の節供だった

5月5日は端午の節供です。端午というのは五月に入って最初の午の日とされていました。旧暦の五月五日はちょうど梅雨のさなかです。元は古代の中国で、この日に野に出て薬草を摘み、蓬で人形を作り菖蒲を門に掛け邪気を払ったという記録が残されています...