2014年– date –

-

教育勅語は遠く近く~道徳教科化が覚ます記憶

朕惟フニ我カ皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ…。 昭和の敗戦まで、国民道徳の基本として子どもたちが暗唱を求められた「教育ニ関スル勅語(教育勅語)」の冒頭です。 戦後になっても、かつてはこれの全文をそらんじてみせる人が、世間... -

夫の実家に帰省する時の作法は(手土産、好みを情報収集、挨拶、部屋できちんと)

8月も半ば、夏の帰省の時期がやってきます。夫婦、特に妻にとっては気乗りしない人もいるかもしれません。自分の実家なら気楽に行けるけど、夫の実家となると何年たっても気を使うものです。 手土産は何がいいか、自分の行動があっているのか、失礼はない... -

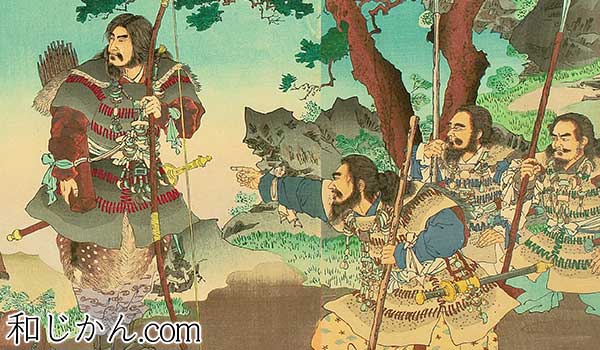

天狗伝説と山の宗教

高慢で威張っている人を『天狗』といいますが、妖怪の『天狗』もいます。『天狗』には、大天狗、小天狗がいることをご存じでしょうか? 大天狗はそ山伏に似た姿で、鼻が高く翼があります。小天狗は、鳥に似て、別名「木の葉天狗」と呼ばれます。 天狗は、... -

「ハレ」と「ケ」~普段の日と特別な日を使い分けた先人の知恵に込められた意味

昔から日本人は、ふだんどおりの日常生活を送る日を「ケ(裏)」の日と呼びました。 これに対して、神社の祭礼やお寺の法会、正月や節句、お盆などの年中行事、冠婚葬祭を行う日を「ハレ(晴れ)」の日として、単調になりがちな生活に変化とケジメをつけて... -

盆踊り~祖先を供養するための霊を癒やすダンス

お盆の時期になると、全国の至る所で盆踊りが行われます。もともとは、年に一度、文字通りお盆のときに、先祖の霊がこの世に戻ってきたのを供養するために踊ることを意味します。 盆踊りの起源 盆踊りの原型は、鎌倉時代、時宗の開祖、一遍上人が広めた念... -

てるてる坊主の起源は中国だった!

~♪~てるてる坊主 てる坊主あした天気にしておくれいつかの夢の蜜のように晴れたら金の鈴あげよ~♪~ 毎日雨が気になるこの時期、思い出すのは遠足や運動会の前日でしょうか。白い布やちり紙で「てるてる坊主」をつくって軒下に吊して「あした天気になぁ... -

お盆と孟蘭盆会の行事は日本独特のもの

7月15日を中心とした祖先供養の時期をお盆といい、現在では旧暦の7月に行う地域と新暦の8月に行う地域があります。今ではすっかり8月15日頃というのが定着し、「お盆=夏休み」ということもあり、本来のお盆の意味が薄れてしまっています。このままでは、... -

幽霊とたたり、恐ろしい死霊や生霊の真実とは?

俗に人は死後、幽霊になって現世を彷徨うといいます。幽霊とは、死後の霊魂のことをいい、色もなく形もないものであり、見ることも探ることもできない存在。「幽」とは、「見てはいけないもの」「見えないもの」を意味する漢字です。 古代から死後の霊魂は... -

山鉾と祇園祭

祇園祭の山鉾には、正式には山と鉾の二通りがある。『鉾』は大型で、屋根の上に鉾柱を高く建て、車で曳きます。鉾柱には榊の枝を結びつけます。中に稚児、囃子方や音頭方が乗っています。 『山』は小型で、昔は人がかついでいました。松を建て、中に人は乗... -

夏祭りの起源となった祇園祭(京都市八坂神社)

全国で行なわれている御輿の渡御も、山車の巡行も、祭り囃子もすべては祇園祭から始まったことです。 7月17日(前祭)と24日(後祭)が中心で、一日の「吉府入り」に始まり、31日の「疫神社夏越の蕨い」まで、連日様々な神事・行事がくり広げられ、京都の7... -

祇園祭、夏祭りは厄を祓う「水祭り」である

夏の京都といえば祇園祭です。もともとお祭りと言えば、春と秋に行うのが定番です。それは特に農村部で、稲作と結びついた祭りが中心であるため。だから、夏の祭りの意味合いは、稲作と直接関係の無い厄払いや、魔除け、邪霊送り、虫封じなどが多い。 昔は... -

神々の魂を浄める大松明『那智の火祭り』和歌山県熊野那智大社

熊野那智大社の例大祭で「扇祭り」とも呼ぱる「那智の火祭り」は、毎年7月14日に行なわれます。燃え盛る60キロの重さがある大松明12本が、那智の滝の石段参道を円を描きながら登り降りし、12体の扇神輿を浄める迫力のある神事です。 那智の滝と神武天皇 「... -

狐憑き

日本の怪談の中で、最も知られているのは狐や狸にまつわる怪談です。狐狸という妖怪は、日本固有のものでなく大陸から輸入されたもの。それも1000年以上前から伝わった物とされています。 一般的によく語られるのは「狐憑き」のお話。それだけでもたくさん... -

謎解き七夕伝説

近頃は、「七夕」といえばとてもロマンチックな恋愛物語の点ばかりが注目されています。「七夕」にも深~い意味がありますよ。「七夕」はななゆうと書いて「たなばた」と読みますね。これは「棚機(たなはた)」からきています。そして、お盆前の大事な行...