人は必ず死を迎えます。

核家族化で先人の知恵や習慣を受け継がれなくなった世代には、お葬式に関する知識や葬儀のしきたりなどは全く知らないでしょう。

身近な人が死期を迎えることは、人間がこの世に誕生してから、必ず存在し、その際には故人を労り、敬いながら天上へと送り出す儀式が行われてきました。

日本に伝わる葬儀のしきたりの一部を紹介しましょう。

末期の水は、最後の別れの儀式

人生の臨終期を迎えて医師などから死の宣告を受けると、「末期の水」といって家族や兄弟姉妹など縁の深い近親者が順番に、脱脂綿やガーゼを水に浸して亡くなった人の唇につけてあげます。

末期の水は、もともと仏教では「死に水」といい、「あの世」では食事をしたり水を飲むことができなくなると考えられています。

そこで死に際して、水をとらせて冥土に送りだすという思いが込められており、「この世」に残る者たちとの最後の別れの儀式でもあるのです。

死装束について。着物を左前に着せる理由

末期の水がすむと、ガーゼや脱脂綿をぬるま湯かアルコールで湿らせ、遺体を拭いて情めます。これを仏教では「湯潅(ゆかん)」といい、昔は家族たちが遺体をたらいに入れて、ぬるま湯で洗い清めましたが、最近では葬儀社が取り仕切ることが多くなっています。

湯潅がすむと女性ならば薄化粧をし、男性ならばヒゲを剃るなどの死化粧をして、遺体に「死装束」を着せます。

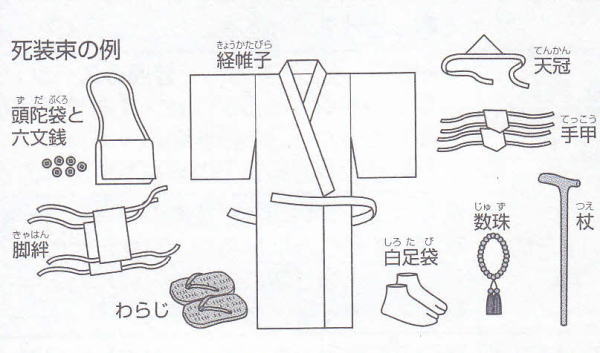

昔の死装束は、袷の小袖や雄子を着せました。また、仏教では極楽浄土へ旅立つということから、白の手甲、脚紳、草鮭に杖を持たせ、六文銭や穀物などを入れた頭陀袋をかけるなどもしました。

六文銭を持たせるのは「あの世」に行くときに、三途の川にかかる橋の渡し賃が必要だと考えられたためです。

ちなみに、三途の川は冥土へ行く途中にあり、川には緩急の差のある三つの瀬があると考えられています。善人は六文銭で橋を渡れますが、軽い罪人は浅瀬を、悪人は深い瀬を渡らなければならず、生前の行いしだいで、渡る場所も違っていたのです。

現在の死装束は、白無垢や紋服、あるいは亡くなった人が愛用していた寝巻きや浴衣などを着せるのが一般的です。

着替える際には、普段とは逆の合わせ方である左前に着せます。これは、「あの世」に行ってから生者と死者の見分けができるようにとの思いが込められており、非日常的な「死の世界」へ行くことを象徴しているのです。